カリキュラム(集積システム専攻24年度入学者)

集積システム専攻では,通信ネットワークとコンピュータとの融合システム,

及びそれらの基盤技術である信号処理とVLSI(超大規模集積回路)システムなどに

代表される集積システムに関する研究と教育を行っている。

本専攻では、こうした広範な集積システム工学分野を理解し、新たな機能を

創造する人材を育成するため、基盤となる学問分野について基礎から応用まで

履修する「授業科目」、ならびに技術者・研究者として必要な知識と能力を

身につける「研究指導」を両輪として学習課程を構成している。

また、修士論文研究では研究指導を通じた学習成果を専攻の統一基準で評価する、

博士論文研究においては論文審査に学外審査員の参加を義務付けるなど、

客観的な指標を重視している。

【修士課程】

人材養成の目的

高度情報化社会を支える通信ネットワークとコンピュータとの融合システム、

及びそれらの基盤技術である信号処理とVLSI(超大規模集積回路)システム等、

情報通信工学分野や集積システム工学分野の広範な学術・研究分野で

基礎的理解力と応用発展力を養うことにより、第一線で活躍できる研究者を

育成するための教育を行うとともに、情報通信産業を俯瞰する視野を養い、

グローバルに活躍できる産業界等の経営幹部候補の養成を目的としている。

学習目標

本課程では、上記の目的のために次のような能力を修得することを目指す。

- 情報通信工学分野や集積システム工学分野における研究・技術開発に

必要な専門学力

- 情報通信工学分野や集積システム工学分野以外の専門学力を自ら修得し、

実践的問題解決に結びつける力

- 専門知識を活用して、新たな課題解決と創造的提案を行う力

- 国際的視野をもって研究・開発の潮流を理解し体系化する能力

- 日本語及び英語によって論理的に説明・文書化する能力をもち、

議論を展開できる力

学習内容

本課程では、上記の能力を身に付けるために、次のような特徴を有する

カリキュラムに沿って学習する。

- 幅広い理工系基礎専門学力の修得

これまでに学んだ専門基礎分野を、1段上から見直し、盤石な理工系基礎専門学力

を修得する。

情報通信工学分野及び集積システム工学分野における国際的な視野に立った

最先端の知見を体系的に学ぶ科目を履修する。

- 他専門分野に適応できる能力の修得

理工学にまたがる横断的、学際的知識を獲得するために、他専攻の専門科目を

履修し、専門知識の幅を広げるとともに異分野への適応力を修得する。

- 課題解決力の修得

個別に設定した修士論文研究テーマに主体的に取り組むことにより、

実践的な課題解決力を修得する。

さらに、2 年間にわたるポートフォリオの作成、中間発表等を通じて、

課題解決力の向上を図る。

- デザイン能力の修得

指導教員による修士論文研究指導を通して、問題設定能力、仕様策定能力、

計画的にプロジェクトを進める能力、プロジェクトをまとめる能力を修得する。

- 論理的思考力ならびに対話力の修得

論理的な思考力を修得すると共に論理的な議論の展開能力を、修士論文研究指導

を通じた対話型学習により修得する。

- 国内外の産業界等の動向に関する高度な視野の修得

講義やセミナー等を通して、国内外の情報通信産業の最新動向を学び、

産業界等のリーダーに求められる高度な視野を身につける。

修了要件

本専攻の修士課程を修了するためには、次の要件を満たしていなければならない。

- 30単位以上を大学院授業科目から取得していること

- 研究科目群と専門科目群を合わせて24単位以上取得していること

- 講究科目を8単位取得していること

- 専攻専門科目を14単位以上、他専門科目を2単位以上取得していること

- 大学院教養・共通科目群の授業科目より2単位以上取得していること

- 修士論文審査及び最終試験に合格すること

授業科目

表1に本専攻における授業科目分類と修了に必要な単位数を示す。

必要単位数は科目分類ごと、また科目群ごとに指定され、また対応科目欄

には科目選択にあたっての注記がある。右端の欄には科目と関連する

学習内容を示す。

学習申告にあたっては、科目と学習内容の関係を十分理解し、

かつ意識すること。

表2は通信情報工学専攻の修士課程における研究科目群の授業科目を示す。

表3は、通信情報工学専攻が指定する専攻科目群を示し、「専攻専門科目」

と「他専門科目」を示している。

専攻専門科目は、

情報通信システム分野 【情】

回路・信号処理システム分野 【回】

VLSIシステム分野 【V】

計算機システム分野 【計】

の研究分野に分類される。この分野はそれぞれ表3の備考欄に、上記に示した

略号で指定されている。

なお、本専攻に関係ある科目は計算工学専攻、電気電子工学専攻、

電子物理工学専攻、物理情報システム専攻及び知能システム科学専攻でも

開講されているので、必要に応じて履修すること。

また、表4は本専攻が指定する大学院教養・共通科目群を示す。

付図1に、通信情報工学専攻の4つの研究分野における各科目の位置付けを示す。

表1 集積システム専攻授業科目分類および修了に必要な単位数

| 授業科目 |

単位数 |

対応科目 |

学習内容との関連 |

研究科目群

講究科目 |

8単位 |

表2の講究科目 |

C),D),E) |

専門科目群

専攻専門科目

他専門科目 |

・ 14単位以上

・ 2単位以上 |

表3の専攻専門科目より選択

表3の他専門科目より選択 |

A),B),F)

B) |

大学院教養・共通科目群

大学院国際コミュニケ−ション科目

大学院総合科目

大学院広域科目

大学院文明科目

大学院キャリア科目

大学院留学生科目

|

2単位以上

|

・左記分類科目のいずれかから選択(表4を参照)

・※印を付された専攻専門科目の授業科目の単位を大学院教養・共通科目群の授業科目と

して振替できる。(注1)

・大学院留学生科目は、外国人留学生のみ履修可

|

E)

|

| 総単位数 |

30単位以上 |

上記科目群及びその他の大学院授業科目から履修 |

|

(注1) ※印を付された専攻専門科目の授業科目の単位を振替えた場合、専攻専門科目の単位は認められないので留意すること。

表2 集積システム専攻研究科目群

| 分類 |

区分 |

授 業 科 目 |

単位数 |

学期 |

学習内容 |

備 考 |

講

究

科

目 |

◎ |

集積システム講究第一 |

0-2-0 |

前 |

C),D),E) |

修士課程(1) |

| ◎ |

集積システム講究第二 |

0-2-0 |

後 |

C),D),E) |

修士課程(1) |

| ◎ |

集積システム講究第三 |

0-2-0 |

前 |

C),D),E) |

修士課程(2) |

| ◎ |

集積システム講究第四 |

0-2-0 |

後 |

C),D),E) |

修士課程(2) |

表3 集積システム専攻専門科目群

| 分類 |

区分 |

授 業 科 目 |

単位数 |

学期 |

学習内容 |

備 考 |

専

攻

専

問

科

目 |

|

現代暗号理論 |

2-0-0 |

前 |

A) |

[情] |

| |

情報通信理論 |

2-0-0 |

前 |

A) |

[情] |

| |

データ通信システム |

2-0-0 |

後 |

A) |

[情] |

| |

情報通信ネットワーク特論 |

2-0-0 |

前 |

A) |

[情] |

| |

通信システム特論 |

2-0-0 |

後 |

A) |

[情] |

| |

Advanced Coding Theory |

2-0-0 |

前 |

A),B) |

[情]],他)計算工学専攻

奇数年度は英語講義 |

| ★ |

Topics on Communication Systems Engineering |

2-0-0 |

前 |

A) |

[情] |

| |

移動通信工学特論 |

2-0-0 |

後 |

A) |

[情] |

| ※ |

情報通信政策 |

2-0-0 |

前 |

F) |

[情] |

| ※ |

情報通信政策演習 |

0-2-0 |

後 |

E),F) |

[情] |

| ★※ |

Technology Innovation and Standardization II |

2-0-0 |

後 |

B),E),F) |

[情],他)電気系専攻 |

| ★ |

Mixed Signal systems and integrated circuits |

2-0-0 |

後 |

A),B) |

[回],他)電子物理工学専攻 |

| ★ |

Advanced Signal Processing |

2-0-0 |

前 |

A) |

[回] |

| ★ |

Speech Information Processing |

2-0-0 |

後 |

A),B) |

[回],O, 他)計算工学専攻 |

| ★ |

Quantum Information Processing |

2-0-0 |

前 |

A) |

[回] |

| |

多次元情報処理 |

2-0-0 |

前 |

A) |

[回] |

| |

アナログ集積回路 |

2-0-0 |

前 |

A) |

[回] |

| ★ |

VLSI Design Methodologies |

2-0-0 |

前 |

A) |

[V] |

| ★ |

VLSI System Design |

2-0-0 |

後 |

A) |

[V] |

| |

VLSIレイアウト設計 |

2-0-0 |

後 |

A) |

[V] |

| |

並列・VLSI計算論 |

2-0-0 |

後 |

A) |

[V] |

| |

システムLSI設計(システム設計) |

2-0-0 |

前 |

A) |

[V] |

| |

システムLSI設計(組込みソフトウェア設計) |

2-0-0 |

後 |

A) |

[V] |

| |

計算機アーキテクチャ特論 |

2-0-0 |

後 |

A),B) |

[計],他)計算工学専攻 |

| |

オペレーティングシステム特論 |

2-0-0 |

後 |

A),B) |

[計],他)計算工学専攻 |

| |

フォールトトレラントシステム論 |

2-0-0 |

後 |

A),B) |

[計],他)計算工学専攻 |

| |

IT実践英語プレゼンテーション |

2-0-0 |

前 |

A),E) |

[計],他)計算工学専攻 |

| |

技術マネジメント特論 |

2-0-0 |

前 |

B) |

他)電気電子工学専攻

休講(平成19年4月〜) |

| |

イノベーション工学マネジメント特論 |

2-0-0 |

後 |

B) |

他)電気電子工学専攻

休講(平成19年4月〜) |

| |

集積システム派遣プロジェクト第一 |

0-4-0 |

前 |

F) |

|

| |

集積システム派遣プロジェクト第二 |

0-4-0 |

後 |

F) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第一 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第二 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第三 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第四 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第五 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| |

通信情報工学特別講義 第六 |

1〜2-0-0 |

前・後 |

A) |

|

| 他専門科目 |

|

他専攻及び各教育院の専門科目群の授業科目(自専攻の専攻専門科目を除く) |

|

|

B) |

|

(注) 1)◎印を付してある授業科目は、必ず履修しておかなければならない授業科目で、備考欄の(1)、(2)などは履修年次を示す。

2)一部の授業科目は隔年講義となっており、備考欄中のEは西暦年の偶数年度に、同じくOは奇数年度に開講するもので、何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。

3)★印を付している授業科目は、年度によって英語開講と日本語開講を

交互に行う科目については、どちらも同じ授業科目とみなすので、

両方の単位を修得することはできない。

4)年度によって英語開講と日本語開講を交互に行う科目については、どちらも同じ授業科目とみなすので、両方の単位を修得することはできない。

5)※印を付している専攻専門科目は、大学院教養・共通科目群の授業科目に振替えることができる。

ただし、振替えた場合は、専攻専門科目の単位として認めない。

6)備考欄中の他)は、専攻で推奨する他専攻の開設科目であり、専攻専門科目として取り扱う。

表4 集積システム専攻大学院教養・共通科目群

| 分類 ・授 業 科 目 |

学習内容 |

備 考 |

| 大学院国際コミュニケーション科目 |

E) |

・左記各研究科共通科目より選択

・大学院留学生科目は、外国人留学生に限り履修可能とする。 |

| 大学院総合科目 |

E) |

| 大学院広域科目 |

E) |

| 大学院文明科目 |

E) |

| 大学院キャリア科目 |

E) |

| 大学院留学生科目 |

E) |

付図1 集積システム専攻の4つの研究分野における各科目の位置付け

【修士論文研究】

修士論文研究では、一連の研究プロセスを通じて、課題解決力、デザイン能力、

論理的思考力ならびに対話力を養成する。

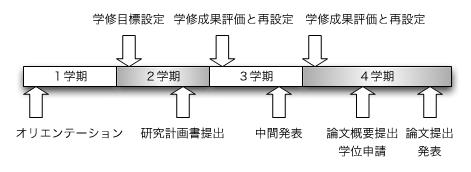

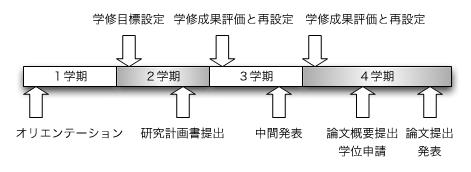

そのための修士論文研究の標準的な流れを付図2に示す。

2学期以降は、ポートフォリオを通じて学期毎に目標設定と評価を進める。

また、修士学位の取得については、2学期後半に実施する研究計画書の提出

から始まり、3学期後半の中間発表、4学期に論文概要提出ならびに学位申請、

論文ならびに論文要旨の提出、論文発表会を行った後、教員による審査を

経て学位授与にいたる。

付図2 集積システム専攻修士課程における修士論文研究の標準的な流れ

【博士後期課程】

人材養成の目的

高度情報化社会を支える通信ネットワークとコンピュータとの融合システム

及びそれらの基盤技術である信号処理とVLSI(超大規模集積回路)システム等、

情報通信工学分野や集積システム工学分野で世界第一級の力量をもつ研究者・

技術者ならびに、豊かな国際社会の実現に向けて科学・技術のフロンティアを

開拓・牽引できるリーダーとなる人材の養成を目的としている。

学習目標

本課程では、上記の目的のために、次のような能力を修得することを目指す。

- 情報通信工学分野や集積システム工学分野に関する高度に専門的な業務に

従事するために必要な能力、倫理観と学識

- 情報通信工学分野や集積システム工学分野について、独創的研究によって

従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、研究者として自立して研究活動を

行う力

- 情報通信工学分野や集積システム工学分野の研究で培った俯瞰力・国際性・

創造力・行動力を広くグローバル社会に展開し、リーダーシップを発揮する力

学習内容

本課程では、上記の能力を身に付けるために、次のような特徴を有するカリキュラムに沿

って学習する。

- 問題設定能力と高度な問題解決能力の修得

博士論文研究指導を通して、新たな研究課題を設定し、これに挑戦することにより、問題

設定能力と高度な問題解決能力を養う。

- 幅広く深い学識と倫理観の修得

輪講やセミナー等を通して、修士課程までに学んだ専門知識や基礎学力を更に発展させた

学識ならびに倫理観を身に付ける。

- 独創的な研究・開発能力の修得

研究者として、国際会議での研究発表や学術誌で論文発表を行うことにより、国際的なレ

ベルで従来の学術水準に新しい知見を加える力を養う。

- 研究の遂行を管理する能力の修得

輪講やセミナー等での定期的な研究発表の他、中間発表、予備審査会等を通じて研究の遂

行を管理する力を養う。

- 国際的に通用するリーダーシップの修得

国際会議やインターンシップ等を通して海外の第一線の研究者・技術者と積極的に議論を

行い、英語や日本語で高度な議論を行う力を養う。更に、研究室のセミナー、コロキウム

、中間発表会等で、必ずしも専門が一致しない研究についてもリーダーとして積極的に参

加し、多様な考えや意見を整理・集約する力を養う。

修了要件

本専攻の博士後期課程を修了するためには、次の要件を満たしていなければならない。

- 博士後期課程に所属した期間に対応する表5に示す講究科目を履修していること

- 所定の外国語試験において、専攻規定の水準に達していること

- 国際会議での発表や専門誌等での論文掲載など、学外の組織で認められた

研究活動実績を有すること

- 予備審査会を経て、博士論文審査及び最終試験に合格すること

表5 集積システム専攻博士後期課程研究科目群

| 分類 |

区分 |

授 業 科 目 |

単位数 |

学期 |

学習内容 |

備 考 |

講

究

科

目 |

◎ |

集積システム講究第五 |

0-2-0 |

前 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(1) |

| ◎ |

集積システム講究第 六 |

0-2-0 |

後 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(1) |

| ◎ |

集積システム講究第七 |

0-2-0 |

前 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(2) |

| ◎ |

集積システム講究第 八 |

0-2-0 |

後 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(2) |

| ◎ |

集積システム講究第 九 |

0-2-0 |

前 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(3) |

| ◎ |

集積システム講究第 十 |

0-2-0 |

後 |

A),B),C),D),E) |

博士後期課程(3) |

(注) 1)◎印を付してある授業科目は、必ず履修しておかなければならない授業科目

で、備考欄の(1)、(2)などは履修年次を示す。

表6 集積システム専攻博士後期課程推奨科目群

| 授 業 科 目 |

単位数 |

学期 |

学習内容 |

備 考 |

| 集積システム派遣プロジェクト第一 |

0-4-0 |

前 |

B),C),E) |

|

| 集積システム派遣プロジェクト第二 |

0-4-0 |

後 |

B),C),E) |

|

【博士論文研究】

博士論文研究では、高度な問題解決能力に加えて、課題設定力ならびに

独創性の向上を目指す他、リーダーシップ力ならびに倫理観の養成を目指す。

これら能力は、博士論文研究における学修目標の設定と評価の過程を通じて習得する。

また、博士学位の取得については、付図3の博士論文研究の標準的な流れに示すように、

2学期後半に実施する研究計画書の提出から始まり、3学期後半の中間発表、

5学期後半の予備審査会、6学期に論文概要提出ならびに学位申請、

論文ならびに論文要旨の提出、論文発表会、最終試験を行った後、

教員による審査を経て学位授与にいたる。

付図3 集積システム専攻博士後期課程における博士論文研究の標準的な流れ

※ 博士一貫教育プログラムにおいては別途要項を参照のこと

Last modified: 11 March 2013 |